Institut Ethnographique - Évènements

Logement, illégalité et acteurs criminels

Pratiques illégales émergentes face à la crise mondiale du logement

9-10 septembre 2025

Centre sur le conflit, le développement et la consolidation de la paix, Genève, Suisse

Comité d'organisation

Elena Butti, Institut universitaire de Genève, Suisse

Guillaume Dumont, emlyon business school, France

Le logement est devenu un défi mondial critique. Alors qu'une proportion croissante de la population mondiale peine à trouver des logements abordables, d'autres s'efforcent de conserver le contrôle sur les logements existants. Cette crise est exacerbée par une urbanisation rapide et la migration, exerçant une pression sur les villes pour accueillir un nombre croissant de résidents socioéconomiquement défavorisés. Le problème s'étend au-delà des banlieues urbaines, car des processus tels que la touristification et la gentrification dans des quartiers plus riches gonflent les prix du logement et des loyers dans l'ensemble des villes.

Le logement informel est depuis longtemps une réalité dans le Sud Global, où les populations marginalisées ont traditionnellement cherché refuge dans des bidonvilles urbains en raison d'institutions étatiques faibles et de marchés du logement non réglementés. (Malik et al., 2020 ; Meth, 2017).

Alors que ces établissements informels ont historiquement émergé à la suite d'efforts communautaires, ils deviennent désormais de plus en plus des cibles pour la spéculation immobilière en raison de la montée de la "rentisation" (par exemple, Ávila Martínez, 2022 ; Stang Alva et al., 2022), avec des groupes criminels commençant à exploiter les besoins en logement des populations vulnérables (par exemple, Araujo 2019 ; Muller 2021).

Dans le Nord Global, on a supposé que les systèmes bancaires permettraient aux individus d'acheter une maison et que les gouvernements offriraient un logement social. L'informalité se manifestait principalement par une occupation illégitime en tant qu'effort politique. (Martinez, 2019). La réalité d'aujourd'hui est plus complexe, car le logement est devenu un véhicule d'investissement privilégié (Card, 2024 ; Gil & Palomera, 2024), remodelant l'infrastructure du marché du logement et, dans une certaine mesure, son imbrication dans l'illégalité ou la criminalité. Des exemples de cette tendance incluent les nouvelles formes de commercialisation entourant le logement, telles que les groupes d'expulsion (Pozzi & Rimoldi, 2017) et les marchés du logement souterrains où des appartements occupés sont vendus illégalement à des organisations criminelles (Dumont & Clua-García, 2025).

Cet atelier de développement de documents (Paper Development Workshop - PDW) vise à ouvrir de nouvelles perspectives sur le nexus entre le logement, l'illégalité et la criminalité qui sous-tend une partie de la crise mondiale du logement. Nous invitons les auteurs à soumettre des communications utilisant une approche ethnographique ou qualitative pour aborder des questions telles que :

- Quelles conditions sociopolaires et spatiales contribuent à l'émergence et à l'évolution des pratiques et des stratégies de logement illégal ?

- Quelles pratiques et stratégies illégales émergentes facilitent l'accès au logement pour les individus ?

- Comment ces pratiques et stratégies interagissent-elles avec les lois et les politiques de logement existantes ?

- Comment les marchés du logement illicites sont-ils structurés, qui sont les principaux acteurs impliqués, et quelles normes et conventions régissent leurs opérations ?

- Dans quelle mesure les populations vulnérables sont-elles engagées dans ces marchés, à la fois en tant que victimes et en tant qu'agents actifs ?

Cet PDW vise à guider les chercheurs de diverses disciplines (par exemple, sociologie, anthropologie, criminologie, géographie, études urbaines, études organisationnelles) dans le développement de leur travail. Chaque auteur disposera de 10 minutes pour sa présentation et de 35 minutes pour la discussion. Deux discussants invités évalueront chaque article et fourniront un retour constructif afin de créer un récit convaincant et d'améliorer une contribution théorique basée sur ces données. Tous les auteurs doivent également s'engager à lire deux articles sélectionnés avant l'atelier pour fournir un feedback écrit supplémentaire.

Soumission d'abstracts

Veuillez envoyer un abstract de 500 mots et une courte note biographique à gdumont@em-lyon.com et elena.butti@graduateinstitute.ch avant le 31 mars 2025. Les notifications d'acceptation seront envoyées d'ici le 1er mai 2025. Les drafts des articles doivent être soumis avant le 1er août 2025.

Appel à communications : « Ethnowow »

La production de la théorie ethnographique

12 et 13 mai 2025

Institut Ethnographique, emlyon business chool,

Lyon, France

Connecter la théorie à l'observation est au cœur de l'ethnographie, pourtant produire une théorie ethnographique est l'une des tâches les plus difficiles auxquelles les ethnographes sont confrontés. Bien qu'il soit largement reconnu que l'ethnographie permet de mettre en lumière des relations qui ne sont pas adéquatement couvertes par la théorie existante et possède un potentiel de découverte unique, il a toujours été controversé de savoir si la théorie devait être utilisée de manière inductive, abductive ou déductive (Tavory & Timmermans, 2009 ; Wilson & Chaddha, 2009).

Produire une théorie ethnographique nécessite de maintenir une distance critique pour analyser les points de vue des gens plutôt que de simplement les rapporter, en passant de concepts folkloriques descriptifs qui reflètent la manière dont les gens donnent sens au monde à des élaborations théoriques (Khan, 2017 ; Wacquant, 2002). Néanmoins, cela nécessite également d'éviter d'utiliser les observations de terrain pour s'adapter à des notions préconçues et de réaliser de manière intentionnelle des objectifs théoriques prédéterminés (Boellstroff et al., 2012), ce qui devient de plus en plus difficile compte tenu de l'accent mis sur la théorie dans la plupart des revues de gestion et d'organisation.

Ces défis et d'autres compliquent la manière dont les ethnographes relient leur matériel empirique aux connaissances existantes pour donner sens à leurs données et développer de nouveaux arguments théoriques. Ces défis aboutissent souvent à deux extrêmes peu productifs. D'une part, des récits hautement descriptifs manquant de profondeur analytique, souvent renforcés par des appels à montrer encore plus de données accompagnées de supports visuels tels que des tableaux, pour convaincre de manière décontextualisée au lieu d'expliquer ce qui est en jeu dans les résultats. D'autre part, des récits trop théorisés manquent de la substance ethnographique nécessaire, car les observations minutieuses qui devraient être présentées comme des preuves palpables sont trop parcimonieuses et inconditionnellement subordonnées à la théorie. Ces extrêmes entraînent souvent des critiques selon lesquelles les récits ethnographiques sont soit trop descriptifs, soit superficiels, indiquant une lutte avec le nexus entre observation et théorie.

Cet atelier de deux jours est conçu pour aider les chercheurs en début de carrière à surmonter certains de ces défis, spécifiquement pour connecter le matériel empirique et les connaissances existantes afin de produire une théorie ethnographique traitant de questions organisationnelles et managériales dans des contextes non limités à l'« organisation traditionnelle ». Pour les aider à libérer le potentiel explicatif de leurs données, nous commencerons par et travaillerons à partir des matériaux empiriques. Au lieu de demander des articles de recherche conventionnels, nous souhaitons que les participants partagent une note de recherche, à savoir des descriptions de terrain d'événements surprenants/intéressants structurées autour d'un thème plutôt qu'un vide théorique à remplir en premier lieu.

Nous considérons cet événement comme un espace amical et collaboratif pour partager les péripéties du voyage ethnographique et réfléchir à la fois à travers et au-delà des observations individuelles et de la théorie avec un groupe interdisciplinaire de personnes soutenantes (par exemple, Gestion, Sociologie, Anthropologie, Entrepreneuriat). Des chercheurs expérimentés présideront chaque panel et les participants auront leurs notes de recherche discutées par deux évaluateurs. Le temps alloué aux présentations individuelles sera limité pour permettre une discussion maximale des notes de recherche parmi les participants. En plus des discussions en panel, le deuxième jour de l'atelier comprendra une session consacrée à la discussion de la supervision des étudiants en doctorat engagés dans un travail de terrain ethnographique. Cette session traitera également de la formation disponible pour la recherche ethnographique dans et au-delà d'un environnement de business school. Cette session commencera par une table ronde entre les superviseurs pour partager leurs perspectives, expériences et apprentissages sur ce processus avant de passer à une conversation ouverte avec les doctorants.

L'Institut ethnographique d'emlyon business school accueillera l'atelier. La participation est gratuite, et des rafraîchissements et des repas pour les deux jours seront fournis, mais les participants sont censés couvrir leurs frais de déplacement et d'hébergement. Plusieurs bourses sont disponibles pour soutenir les participants ayant un financement limité.

Pour participer, nous attendons une courte note de recherche de 1000/1500 mots d'ici le 15 janvier, qui doit être envoyée à blum@em-lyon.com. Nous enverrons des notifications d'acceptation/rejet d'ici le 15 février. Les notes de recherche complètes de 6000 mots doivent être soumises d'ici le 15 avril.

Comité d'organisation d'emlyon : Virginie Blum, David Courpasson, Guillaume Dumont

Comité de l'Ethnowokshop : Nicolas Balas (U. Paris Dauphine), Virginie Blum (emlyon), David Courpasson (emlyon), Rick Delbridge (Cardiff), Guillaume Dumont (emlyon), Ignasi Marti (Esade), Sierk Ybema (VU Amsterdam).

L’organisation des marchés illégaux

3/4 avril 2025

Institut de sociologie, Université de St.Gall, Suisse

Comité d'organisation :

Guillaume Dumont, emlyon business school, France

Loïc Pignolo, Université de St. Gallen, Suisse

Thème

Les marchés illégaux sont des « lieux organisés, qu'ils soient physiques (par exemple, un événement commercial hebdomadaire sur la place de la ville) ou virtuels (par exemple, une plateforme électronique, comme Etsy), pour le commerce » (Aspers et Darr, 2022 ; p.824). Ils fonctionnent en se basant sur des normes, des rôles, des significations et des routines partagés, mis en œuvre par les organisateurs du marché ou dérivés d'ajustements mutuels entre les acteurs, modelant ainsi le commerce de manière significative (par exemple, Aspers et Darr, 2022 ; Dewey et Buzzetti, 2024 ; Tzanetakis, 2018 ; Tzanetakis et al., 2016). Ils offrent des moyens de faciliter des transactions illégales et fournissent des opportunités et des sources de pouvoir pour les organisateurs de marchés grâce à la coopération de proximité, au rassemblement de personnes, aux infrastructures, aux technologies numériques et/ou à la mise en commun de ressources. Il est tout aussi important de noter qu'ils constituent un point d'attention pour l'élaboration de politiques et l'application de la loi, la plupart des institutions étatiques s'efforçant de les éradiquer (par exemple, Beckert et Dewey, 2017 ; Coomber et al., 2019 ; Gottschalk, 2010 ; Paoli, 2014).

Que ce soit en ligne ou hors ligne, les marchés illégaux sont des lieux où les dynamiques des marchés, de l'illégalité, des institutions étatiques, de la vulnérabilité et du pouvoir se croisent, soulevant d'importantes questions qui n'ont pas encore été abordées par le courant émergent de la recherche dans ce domaine : Quelles sont les conditions sociales, spatiales et technologiques qui permettent l'émergence des marchés illégaux ? Comment sont-ils organisés pour faire face aux problèmes de coordination associés à l'illégalité ? Qui sont les organisateurs, comment prennent-ils leurs décisions et quelles ressources utilisent-ils ? Comment aident-ils à fixer les prix, faciliter l'approvisionnement des produits et protéger les commerçants ? Qui sont les participants au marché et comment le pouvoir est-il réparti entre eux ? Quelles sont les différences entre les marchés illégaux en ligne et ceux physiques ?

Cette troisième édition de l'atelier de développement de documents (Paper Development Workshop - PDW) intitulé « Ethnographies de l’illégalité » se concentrera sur des aspects organisationnels et managériaux sélectionnés des marchés illégaux. Nous accueillons des propositions qui enquêtent sur les marchés illégaux en utilisant des approches ethnographiques et, plus largement, qualitatives, et qui abordent un ou plusieurs des quatre thèmes suivants.

Organisation : Le fonctionnement des marchés illégaux nécessite des structures organisationnelles, une gouvernance et des cultures, ainsi que des conventions, un entretien et des stratégies de développement. Ce thème se concentre sur les aspects organisationnels, en particulier les formes organisationnelles, les règles, les mécanismes de surveillance et les sanctions permettant le fonctionnement des marchés illégaux, ainsi que la socialisation des participants au marché, leurs problèmes de coordination et la répartition du pouvoir.

Espace : Les marchés illégaux sont souvent situés à l'intersection des espaces en ligne et hors ligne. Ce thème met l'accent sur la reconsidération de la notion d'espace par rapport aux marchés illégaux. Nous encourageons les auteurs à examiner comment les participants au marché s'approprient des espaces et des lieux spécifiques pour développer leurs activités et comment plusieurs espaces sont intimement connectés dans la conception et le fonctionnement des marchés.

Travail : Les marchés illégaux impliquent le travail et le labeur de différents acteurs. Ce troisième thème abordera les activités et les tâches réalisées dans les marchés et les places de marché à travers le prisme conceptuel du travail, permettant d'explorer des aspects essentiels de leur fonctionnement, tels que la division du travail, les relations de travail entre acteurs, les conséquences des éléments organisationnels sur leurs conditions de travail et de carrière, et la signification de leur travail.

Régulation : Les marchés illégaux sont juridiquement intégrés, rendant l'étude des réglementations et des cadres juridiques cruciale pour les comprendre. Le quatrième thème explore la relation entre les marchés illégaux et leurs contextes réglementaires locaux. Nous encourageons les auteurs à dévoiler la complexité de la relation entre les institutions étatiques et les agences d'application de la loi, leur rôle dans la formation des marchés et les caractéristiques organisationnelles, spatiales et de travail des marchés.

En explorant ces thèmes à travers des contextes et des activités, l'atelier vise à produire de nouvelles connaissances dans trois domaines : les infrastructures et les organisations qui permettent aux marchés illégaux d'émerger, de croître et de se transformer ; les formes culturelles contemporaines d'échange illégal dans différents lieux géographiques ; et les différences et similarités entre les marchés illégaux et leurs équivalents légaux.

Objectif et format

Ce PDW a pour but de guider les chercheurs de différentes disciplines (par exemple, sociologie, anthropologie, criminologie et études organisationnelles) à différents stades de leur carrière dans le développement de leurs articles. Des discutants invités aideront les participants de manière collégiale à formuler des façons nouvelles d'utiliser leurs données pour construire un récit convaincant pour leur article et développer une contribution théorique basée sur ces données.

Le PDW sera structuré comme un atelier interactif de deux jours. Chaque auteur disposera de 10 minutes pour présenter son article et de 35 minutes pour la discussion. Deux discutants examineront chaque article et fourniront des retours constructifs pour renforcer et améliorer le travail des auteurs. Les discutants seront tous des chercheurs chevronnés. Tous les auteurs doivent également s'engager à lire deux articles sélectionnés avant l'atelier pour fournir des retours supplémentaires. Avec l'accord des participants, l'atelier servira de tremplin pour publier un numéro spécial. Ainsi, les articles publiés ne seront pas acceptés.

Les discutants incluent Patrik Aspers (Université de St.Gallen), Matías Dewey (Université de St.Gallen), Gabriel Feltran (Science Po), Dennis Rodgers (IHEID), Meropi Tzanetakis (Université de Manchester) et Guillaume Dumont (emlyon business school).

Soumission d'abstracts

Veuillez envoyer un abstract de 500 mots et une courte note biographique à gdumont@em-lyon.com et loic.pignolo@unisg.ch avant le 1er décembre 2024. Les notifications d'acceptation seront envoyées d'ici le 1er janvier 2025. Les articles doivent être soumis d'ici le 6 mars 2025.

Il n'y a pas de frais d'inscription. Nous couvrirons le déjeuner des deux jours et le dîner du premier jour. Des bourses partielles pour les frais de déplacement et d'hébergement peuvent être accordées à un petit nombre de participants avec des ressources limitées. Veuillez indiquer si vous avez besoin d'un soutien financier. La participation à l'atelier est ouverte à tous sur inscription.

Exposition Ethnographique

Cette exposition clôture le parcours d’apprentissage ethnographique organisé par l’Institut Ethnographique en collaboration avec le CFA.

Durant ces 12 mois, les étudiants et étudiantes en apprentissage du PGE ont participé à une nouvelle expérience pédagogique : un cours en fil rouge les familiarisant à l’ethnographie en entreprise afin de développer leur regard critique sur des problématiques du travail quotidien auxquelles nous sommes tous et toutes confrontés.

Ce cours culmine dans la restitution de ces apprentissages, qui fait appel à une multiplicité de formats innovants. Alors que traditionnellement l’écrit est l’apanage de l’ethnographe, les étudiant(e)s sont encouragés à puiser dans une large palette d’outils et d’expérimenter avec les formats qui sont en résonance avec les problématiques soulevées. Ce partage prend la forme d’une exposition multimédia articulant photographies, vidéos, bandes dessinées, jeu de sociétés, podcasts, compte TikTok, et autres, envisagés comme outils d’expression ethnographique.

La présentation des travaux pour l’édition 2023 s’est déroulée le 14 décembre 2023 sous forme d’une exposition multimédia au sein de l’espace bibliothèque du campus de Paris, avec présentation de 15 travaux aux formats des plus variés. La prochaine exposition aurait lieu en décembre 2024 sur le campus de Lyon.

Les interfaces des activités légales et illégales

24 avril 2024 / Institut ethnographique, emlyon business school

Comité d'organisation :

Guillaume Dumont, emlyon business school, France.

Loïc Pignolo, Université de St. Gallen, Suisse

Thème

Les activités économiques légales et illégales sont souvent considérées comme des sphères sociales distinctes et étudiées de manière isolée. Cependant, des études récentes ont plaidé en faveur d'une compréhension plus nuancée de la manière dont la légalité et l'illégalité sont interconnectées (Beckert & Dewey, 2017 ; Beckert & Wehinger, 2013 ; Mayntz, 2017). La recherche ethnographique sur la loi et les économies illicites illustre comment l'illégalité des activités est construite par rapport aux normes légales et explore comment les activités illégales sont entrelacées avec les activités légales dans leur déroulement quotidien. Par exemple, les économies illégales s'appuient souvent sur l'infrastructure légale disponible (Columb, 2020 ; Feltran, 2022). De plus, les personnes engagées dans des activités illégales interagissent avec les « gardiens officiels de la légalité » (Mayntz, 2017, p. 44), ce qui peut finalement conduire à la corruption (Dewey, 2020) et à des stratégies de dissimulation (Steiner, 2017). En outre, certaines activités et pratiques dans divers contextes peuvent être considérées comme significatives et légitimes, malgré leur illégalité (Contreras, 2012 ; Dewey, 2020 ; Rodgers, 2022). Ces travaux soulignent l'importance de la légitimité et de la légitimation sociale lorsqu'il s'agit de comprendre la relation entre légalité et illégalité (Beckert et Dewey, 2017 ; Mayntz, 2017). Le concept d'« interface » capture les points d'intersection, de connexion et de lien entre légalité et illégalité, ainsi qu'entre illégalité et légitimité (Beckert et Dewey, 2017 ; Mayntz, 2017).

Dans ce contexte, nous croyons que les enquêtes ethnographiques sont cruciales pour développer une compréhension empirique des stratégies permettant aux gens de naviguer à travers ces interfaces et des ambivalences, contradictions et dilemmes résultants. Après le succès de l'édition 2023, l'atelier de cette année prend l'interconnexion intime entre les activités légales et illégales comme point de départ pour découvrir empiriquement et expliquer théoriquement comment les gens créent, négocient et mettent en œuvre des pratiques et des activités spécifiques à leur interface. Enquêter sur cette question est théoriquement significatif car cela pose des défis importants aux individus et appelle à élargir les efforts précédents centrés sur les échanges de marché pour englober d'autres sphères de la vie quotidienne qui ne sont pas économiques, mais tout aussi critiques.

Nous invitons les communications qui enquêtent ethnographiquement sur les interfaces des pratiques légales et illégales. L'ethnographie a depuis longtemps prouvé son importance pour accéder à des populations difficiles à atteindre (Boeri & Shukla, 2019 ; Nordstrom & Robben, 1996 ; Pignolo & Cattacin, 2023). L'immersion de l'ethnographe est cruciale pour établir la confiance et collecter des données approfondies (Adler & Adler, 1987 ; Dumont, 2023), et pour capturer les doutes, dilemmes, joies et angoisses inextricables de l'expérience de la vie quotidienne. En conséquence, nous accueillons des contributions ethnographiques explorant, mais pas limitées à, les questions suivantes :

• Comment les individus réagissent-ils au développement et à l'application des lois et réglementations en inventant et en mettant en œuvre des pratiques illégales permettant leur activité économique ? • Comment l'élaboration des politiques est-elle influencée de manière dialogique par les efforts créatifs des personnes pour poursuivre et développer des activités illégales ? • Comment l'ambiguïté, l'ambivalence, la contradiction et la négociation impliquées dans la navigation à l'interface du légal et de l'illégal influencent-elles le processus de construction identitaire, la légitimation sociale et la construction d'aspirations ? • Quel type de ressources pour les actions illégales peut être trouvé dans des contextes légaux et comment ces ressources sont-elles exploitées ? • Quel est le rôle des communautés locales et des habitants dans la définition de ces interfaces, et, inversement, quelles sont les conséquences de ces interfaces sur les communautés locales et les habitants ?

Objectif et format

Ce PDW vise à fournir aux ethnographes de différentes disciplines (par exemple, sociologie, anthropologie, criminologie, management) et à différents stades de leur travail de terrain et de leur carrière des conseils et une expertise pour développer leurs articles. Les discutants invités aideront les participants à : (1) réfléchir à des façons novatrices d'utiliser leurs données ethnographiques pour construire un récit convaincant pour leur article, et (2) développer une contribution théorique basée sur ces données. Ce PDW est structuré comme un atelier d'une journée avec un format interactif où chaque auteur disposera de 10 minutes pour présenter son article et de 35 minutes pour une discussion collective. Deux discutants examineront chaque article pour fournir des retours constructifs pour renforcer et améliorer le travail des auteurs. Tous les auteurs doivent également s'engager à lire deux articles sélectionnés avant l'atelier pour donner un retour supplémentaire.

Candidature

Nous invitons les auteurs à soumettre un abstract de 500 mots de leur article avant le 15 décembre 2023 à gdumont@em-lyon.com et loic.pignolo@unisg.ch. Les notifications d'acceptation seront envoyées d'ici le 5 janvier 2024 et les articles complets devront être soumis avant le 1er avril 2024. L'atelier se déroulera à emlyon business school, France, le 24 avril 2024. Plus de détails sur les options de voyage et d'hébergement seront fournis lors de la notification. Le déjeuner et le dîner le jour de l'atelier seront offerts aux participants.

Références

Adler, P., & Adler, P. (1987). Membership Roles in Field Research. Sage. Beckert, J., & Dewey, M. (2017). The Architecture of Illegal Markets: Towards an Economic Sociology of Illegality in the Economy. Oxford University Press. Beckert, J., & Wehinger, F. (2013). In the shadow: Illegal markets and economic sociology. Socio-Economic Review, 11(1), 5–30. Boeri, M., & Shukla, R. K. (Eds.). (2019). Going into the Gray: Conducting Fieldwork on Corporate Misconduct. In E. Soltes, Inside Ethnography: Researchers Reflect on the Challenges of Reaching Hidden Populations. University of California Press. Columb, S. (2020). Trading Life: Organ Trafficking, Illicit Networks, and Exploitation. Stanford University Press. Contreras, R. (2012). The Stickup Kids: Race, Drugs, Violence, and the American Dream. Dewey, M. (2020). Making It at Any Cost: Aspirations and Politics in a Counterfeit Clothing Marketplace. University of Texas Press. Dumont, G. (2023). Immersion in Organizational Ethnography: Four Methodological Requirements to Immerse Oneself in the Field. Organizational Research Methods, 26(3), 441–458. Feltran, G. (Ed.). (2022). Stolen Cars: A Journey Through São Paulo’s Urban Conflict (1re édition). Wiley. Mayntz, R. (2017). Illegal Markets: Boundaries and Interfaces between Legality and Illegality. In J. Beckert & M. Dewey (Eds.), The Architecture of Illegal Markets: Towards an Economic Sociology of Illegality in the Economy (pp. 37–46). Oxford University Press. Nordstrom, C., & Robben, A. (Eds.). (1996). Fieldwork Under Fire: Contemporary Studies of Violence and Culture. Pignolo, L., & Cattacin, S. (2023). Enquêter l’illégalité: Les défis méthodologiques de se confronter à un terrain ambivalent. Sociologie, 14(3), 351–368. Rodgers, D. (2022). (Il)legal Aspirations: Of Legitimate Crime and Illegitimate Entrepreneurship in Nicaragua. Latin American Politics and Society, 64(4), 48–69. Steiner, P. (2017). Secrecy and Frontiers in Illegal Organ Transplantation. In J. Beckert & M. Dewey (Eds.), The Architecture of Illegal Markets: Towards an Economic Sociology of Illegality in the Economy (pp. 51–69). Oxford University Press.

Ethnoworkshop

L’Ethnoworkshop est un espace où les ethnographes peuvent partager les défis qu'ils rencontrent lorsqu'ils s'approchent de la vie quotidienne des gens et lorsqu'ils travaillent à transformer leur expérience en écriture. Cet événement de deux jours accueille des doctorants ainsi que des chercheurs juniors expérimentés travaillant dans un large éventail de disciplines et de thèmes des sciences sociales, dans un esprit international et amical.

Notre objectif global avec cet atelier est de découvrir et de discuter des éléments empiriques provenant de travaux de terrain en cours ou passés, et de la manière dont ils pourraient résonner avec des considérations théoriques ultérieures. En d'autres termes, l'atelier est conçu principalement pour discuter des contributions et des questions de terrain plutôt que des présentations classiques de type « est-ce la bonne théorie ? ».

L'Atelier d'ethnographie est organisé depuis 10 ans par emlyon business school, l'Université de Cardiff, la VU Amsterdam, l'ESADE Business School, l'Université de Dauphine, l'Université de Louvain et l'ESADE Business School.

APPEL À COMMUNICATION | 11e édition de l'Atelier d'Éthnographie | ESADE Business School | 6-7 mai | Barcelone

Nous avons le plaisir d'annoncer que la 11e édition de l'Atelier d'Éthnographie sera accueillie par l'ESADE Business School les 6 et 7 mai 2024 à Barcelone, en Espagne.

Cet atelier, créé en 2013, est conçu comme un espace convivial où vous pouvez partager les péripéties de votre parcours ethnographique et réfléchir tant sur vos observations qu'au-delà avec un groupe interdisciplinaire de chercheurs (par exemple, Gestion, Sociologie, Anthropologie, Entrepreneuriat).

L'atelier vise à favoriser un espace d'expérimentation, de jeu et de critique pour s'engager ethnographiquement sur une grande variété de sujets. La discussion des éléments empiriques, des questions réflexives, des problématiques d'engagement et des relations avec le terrain sont au cœur de nos conversations.

La participation est gratuite, et des rafraîchissements et des repas seront fournis, mais les participants sont censés couvrir leurs frais de déplacement et d'hébergement. Trois bourses de 500 euros du Institut d'Éthnographie d'emlyon sont disponibles pour soutenir les participants avec un financement limité.

Les abstracts (500 mots) doivent être soumis avant le 1er mars 2024 à blum@em-lyon.com. Les notifications d'acceptation seront envoyées le 18 mars et les articles complets devront être soumis avant le 28 avril.

Criminalité négociée : pratiques, personnes et organisations dans les économies illégalisées

25 avril 2023

Comité d'organisation :

Guillaume Dumont, emlyon business school, France.

Louis Vuilleumier, Université de Fribourg, Suisse.

Loïc Pignolo, Université de Genève, Suisse.

Thème

Les économies illégalisées sont un phénomène mondial. Bien qu'elles permettent à certaines personnes dans des conditions extrêmement précaires de gagner leur vie ou d'acquérir des biens et services illégalisés, elles représentent également d'énormes opportunités de profit pour des organisations criminelles et non criminelles. De plus, les économies illégalisées soulèvent des controverses morales et entraînent des efforts de répression considérables tant au niveau local qu'international. Par ailleurs, les activités au cœur de ces économies se déroulent au sein de communautés rurales et urbaines, où les attitudes envers l'illégalité peuvent aller de la tolérance et du soutien à l'indignation et à la contestation. En d'autres termes, les économies illégalisées sont intégrées dans des contextes complexes et multicouches qui façonnent la manière dont les individus et les organisations naviguent dans la vie quotidienne.

Les ethnographes sont depuis longtemps en première ligne dans l'étude des pratiques, des personnes et des organisations constitutives de ces économies illégalisées (Becker, 1973 ; Ferrell & Hamm, 1998 ; Koonings et al., 2019 ; Parnell & Kane, 2003). Leur engagement à une présence prolongée a prouvé son importance pour accéder à des populations et pratiques cachées, et leur implication dans de multiples aspects de la vie quotidienne de ces populations est cruciale pour établir la confiance et collecter des données approfondies (par ex. Adler, 1993 ; Bourgois, 2003). Ces aspects font de l'ethnographie un outil particulièrement adapté pour voir au-delà des vues simplifiées et distantes sur les économies illégalisées. De plus, la nature unique des activités étudiées (souvent considérées comme violentes, illégales, criminelles, immorales) façonne la manière dont les ethnographes écrivent sur leur terrain (par ex. Boeri & Shukla, 2019 ; Jones & Rodgers, 2019).

Objectif et format

L'objectif de ce PDW est de fournir aux ethnographes à différents stades de leur travail de terrain des conseils et une expertise dans le développement de leurs manuscrits avant soumission. Des chercheurs seniors aideront les participants à (1) réfléchir à des façons novatrices d'utiliser leurs données ethnographiques dans la construction d'un récit convaincant pour leur article et (2) développer une contribution théorique basée sur ces données. Ce PDW est structuré comme un atelier d'une journée avec un format hautement interactif, dans lequel chaque auteur disposera de 10 minutes pour présenter son article et de 35 minutes pour une discussion collective. Chaque article sera examiné en profondeur par un chercheur senior, qui fournira des retours écrits pratiques et de développement visant à renforcer et améliorer le travail de chaque auteur. Tous les auteurs doivent s'engager à lire deux articles sélectionnés d'autres participants et à fournir des retours supplémentaires.

Programme final

Introduction : Guillaume Dumont / Loïc Pignolo / Louis Vuilleumier.

Construire un sentiment positif de soi dans un marché moralement ambigu

- Le cas du marché du cannabis de rue à Genève

Intervenant : Loïc Pignolo (Université de Genève)

Discutants : David Courpasson (emlyon) et Mar Perezts (emlyon) - Être une femme socialement intégrée qui consomme et vend des drogues. Une comparaison entre Bordeaux et Montréal.

Intervenant : Sarah Perrin (ISPED)

Discutants : Dennis Giordano (emlyon) et Mar Perezts (emlyon) - Recherche sur les économies illégalisées. Potentiels, limites et défis du travail ethnographique dans le port de Santos, Brésil.

Intervenant : Isabela Vianna Pinho (UFSCAR)

Discutants : Dennis Rodgers (IHEID) et Guillaume Dumont (emlyon) - La dépossession spatiale des mères et les négociations aux marges urbaines de Marseille : vers une approche spatiale de l'intersectionnalité

Intervenant : Alice Daquin (IHEID)

Discutants : David Courpasson (emlyon) et Gabriel Feltran (Sciences Po) - Une autre vie, peut-être ?

Intervenant : Elena Butti (IHEID & UCL)

Discutants : Matias Dewey (Université de St. Gallen) et Meropi Tzanetakis (Université de Manchester) - Illégitimation négociée, mérite performé. Les travailleurs migrants de la drogue naviguant dans le contrôle policier.

Intervenant : Louis Vuilleumier (Université de Fribourg)

Discutants : Dennis Rodgers (IHEID) et Gabriel Feltran (Sciences Po) - Négocier des échanges de drogues sur des cryptomarchés

Intervenant : Meropi Tzanetakis (Université de Manchester)

Discutants : Dennis Giordano (emlyon) et Matias Dewey (Université de St. Gallen)

L'héritage de Marielle ne mourra pas

Le 19 avril 2023, l'Institut de recherche en ethnographie, en partenariat avec les associations étudiantes Em’brace et Olympe, a organisé une conférence-projection-débat autour du travail de Leonard Cortana, doctorant en études cinématographiques à l'Université de New York et chercheur affilié au Internet and Society Center de Harvard University.

Son court-métrage (22 minutes), L'héritage de Marielle ne mourra pas, produit dans le cadre de sa recherche doctorale, retrace la lutte des femmes activistes brésiliennes qui se battent pour la justice pour Marielle Franco, une conseillère municipale noire et lesbienne à Rio de Janeiro. Issue des favelas, elle a été brutalement assassinée en mars 2018, dans le centre-ville, par deux anciens policiers militaires.

Avant la projection, Leonard Cortana a donné une conférence d'introduction pour contextualiser le film et le relier à sa recherche. Suite à la projection, il a participé à un débat et échangé des idées avec le public, abordant les questions de l'ethnographie visuelle.

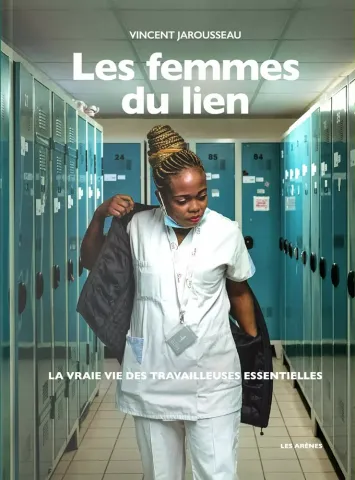

Les femmes du lien

L’Institut d’ethnographie d'emlyon présente une rencontre/débat avec Vincent Jarousseau, photojournaliste, documentariste et réalisateur indépendant.

La sortie de son dernier ouvrage Les femmes du lien (édition Les Arènes, 2023) est l’occasion pour revenir sur le parcours de Vincent Jarousseau comme auteur d’enquêtes documentaires sur différents terrains en France.

La rencontre veut mettre au centre de l’attention l’expérience de son travail d’enquête entre photographie, récits de vie et bande dessinée.

Nous vous attendons dans le cadre du cours « approches ethnographiques » avec la promotion 2023 des apprentis CFA, mardi 2 mai 13h30 à l’Amphi JVD (Julie-Victoire Daubié) sur le campus d’Écully.

Extrait de la présentation de l’ouvrage Les femmes du lien sur le site de l’éditeur (https://arenes.fr/livre/les-femmes-du-lien) : « Découvrez un récit choral autour de 8 femmes qui mêle roman-photo, documentaire et BD. Valérie est technicienne d’intervention sociale et familiale ; Marie-Basile, aide à domicile ; Angélique, assistante maternelle ; Marie-Claude, aide-soignante ; Rachel, accompagnante éducative et sociale ; Julie, éducatrice spécialisée ; Séverine, auxiliaire de vie sociale ; Marie-Ève, assistante familiale. Huit femmes parmi les trois millions de travailleuses « essentielles » que la crise sanitaire a mises en lumière. Pendant deux ans, Vincent Jarousseau a cheminé à leurs côtés. Il restitue ici leurs propos. Pour rendre compte de leurs conditions de travail et de vie, faire ressentir la complexité et la diversité des expériences, et adopter le point de vue de celles qui créent du lien dans nos sociétés ».

Vincent Jarousseau : Né à Nantes en 1973, Vincent Jarousseau est diplômé d’Histoire de l’art et d’Histoire à Paris I Panthéon-Sorbonne. Il est photographe – documentariste, membre de l’agence Hans Lucas depuis août 2015 et du collectif de journalistes indépendants Les Incorrigibles. Ses photos sont régulièrement publiées dans la presse nationale et internationale (Libération, Le Monde, La Croix, Le Pèlerin, l’Obs, La Vie, les Échos, Society, Marianne, Phosphore, Le Monde des ados, Revue XXI, Harper’s, Dissent Magazine, Das Magazin, Süddeutsche Zeitung, FOCUS…).

De 2014 à 2016, Il entreprend la réalisation d’un documentaire photographique au long cours avec l’historienne Valérie Igounet sur les villes gérées par le Front National. Il en ressortira un livre publié aux éditions Les Arènes en février 2017, intitulé L’illusion Nationale. Ce travail inédit dans sa forme (un documentaire recyclant les codes du roman-photo) a été très largement salué par la critique. Entre 2016 et 2018, il prolonge son travail sur les fractures françaises en documentant le quotidien de plusieurs familles issues des classes populaires sous le prisme des mobilités à Denain dans le Nord. Il mène ce projet avec le soutien du Forum Vies Mobiles. Ce travail débouchera sur la publication d’un nouveau roman-photo-documentaire, Les racines de la colère, aux éditions Les Arènes (Mars 2019). Ce dernier livre donne lieu à de très nombreuses conférences et expositions en France, Allemagne et Espagne. Le livre sort dans sa version allemande, aux éditions Blessing, en mars 2020 (extraits de : www.vincentjarousseau.com/a-propos).